很可惜 T 。T 您现在还不是作者身份,不能自主发稿哦~

如有投稿需求,请把文章发送到邮箱tougao@appcpx.com,一经录用会有专人和您联系

咨询如何成为春羽作者请联系:鸟哥笔记小羽毛(ngbjxym)

凌晨三点的社交平台上,总有一群神秘生物在哀嚎:“鼠鼠我啊,又要睁眼到天亮了。”

他们晚上睡不着,白天不想起,工位是鼠洞,外卖是贡品,放假时的微信步数不会突破个位数——没错,2025年互联网顶流人设“低能量老鼠人”,正在用摆烂式作息向全世界宣告:人类早八的闹钟,根本叫不醒一只装死的鼠鼠。

在小红书上,“老鼠人vlog”点赞过万,热度比“90岁高能量自律女孩”五点起床做瑜伽还高,还有美团带头玩“鉴鼠大赛”,各大官方号开始抽象整活,人们根据特征对号入座,只是路过冲个浪就被正式确诊为“老鼠人”。

这群自嘲为“老鼠人”的夜行动物,实则是3亿失眠“特困生”的缩影——他们用黑色幽默消解着“睁眼到天亮”的集体困境,白天被工作榨干,夜晚靠短视频续命,一边焦虑地搜索“如何快速入睡”,一边舍不得放下手机,更扎心的是,超60%的90后表示“睡醒比睡前更累”。

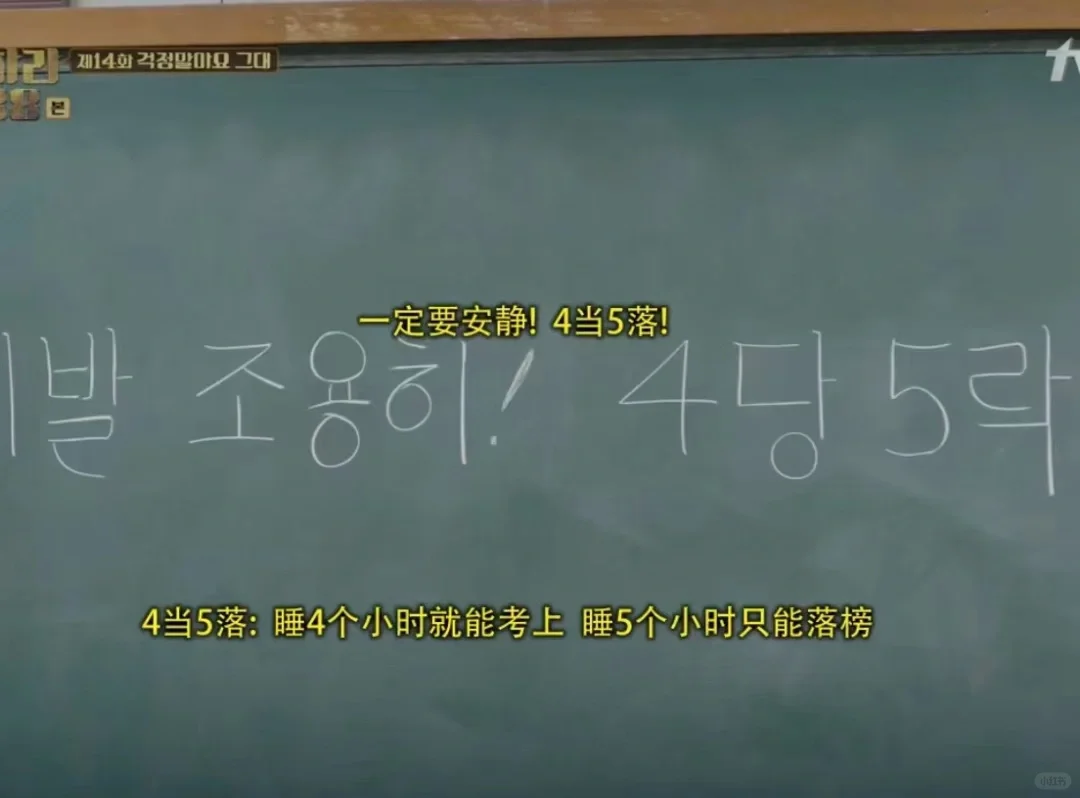

放眼全球,睡眠危机正在改写人类的生活图景。日本人均不足7小时的睡眠时间,造就了地铁里西装革履的“居眠族”(指随时随地都能入睡);美国CDC将睡眠不足列为公共健康流行病,约三分之一的成年人长期缺觉;韩国的“四当五落”法则,正将高中生逼入日均睡眠不足5小时的地狱模式。

这种集体缺觉的荒诞现实,催生了一个价值数千亿的睡眠经济市场:褪黑素卖到脱销,白噪音APP月活破亿,助眠直播一场观看超千万……当睡觉都需要花钱买的时候,“睡眠经济”的爆发,早就是命中注定。

数据勾勒出一幅触目惊心的"困倦地图"。《2023中国睡眠质量报告》显示,超过3亿中国人存在睡眠障碍,成年人失眠发生率高达38.2%,意味着每三个人中就有一个在夜晚与清醒痛苦纠缠。

北京、上海、广州等一线城市更是沦为“失眠重灾区”,平均睡眠时间不足6.5小时,远低于7-9小时的国际健康标准。

到了2025年,这种集体失眠的情况也并未改善。据《2025中国睡眠健康研究白皮书》,受访人群夜间平均睡眠时长为6.85小时,且多在零点后入睡,26%的人群夜间睡眠时长不足6小时,65%的人群每周出现1到2次睡眠困扰。

失眠的潮水为何如此汹涌?这种缺觉现象背后,是主动熬夜和被动失眠的双重夹击。

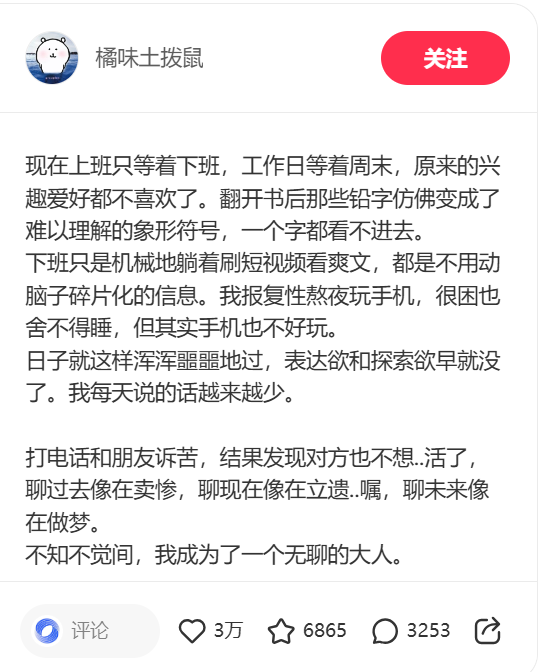

白天被工作按在地上摩擦的打工人,到了晚上突然就变成了时间管理大师,在追剧、打游戏、刷各类社交app之间无缝切换,仿佛要把白天失去的自由时光一次性补回来。

那些“今晚一定早睡”的flag,最后都变成了“再看亿分钟”的大型打脸现场,而第二天早上醒来的困倦,让人恨不得扇昨晚熬夜的自己两巴掌。

这种报复性熬夜现象在年轻群体中表现得尤为突出。多重生活压力下,夜晚成了他们唯一能够暂时逃离现实的精神避难所。熬夜做自己想做的事,所获得的不仅是娱乐消遣,更是一种对生活掌控感的象征性收复。

而更不想你睡觉的除了你自己,还有隐藏在手机背后的算法。

社交平台无限刷新的内容流、购物app的猜你喜欢、网络游戏的沉浸体验,这些数字产品经过精心设计,利用人类心理弱点来维持用户粘性,每15秒一个笑点、每30秒一个反转,让人在“无限下拉”和“再来一把”的自我暗示中,不知不觉就熬到了凌晨。

比起选择主动熬夜的人群,那些想睡却睡不着的失眠患者,才是戴上了真正的痛苦面具。

有人参照白女睡前vlog搭建入睡SOP,也有人表示做完一套night routine已到半夜,毕竟只要有清单就变成了待办事项,一变成待办事项就会变成被动的任务。

哪怕眼罩香薰白噪音全套操作猛如虎,结果还是努力努力白努力,数羊数到羊都睡着了,自己还清醒得像喝了十杯咖啡。

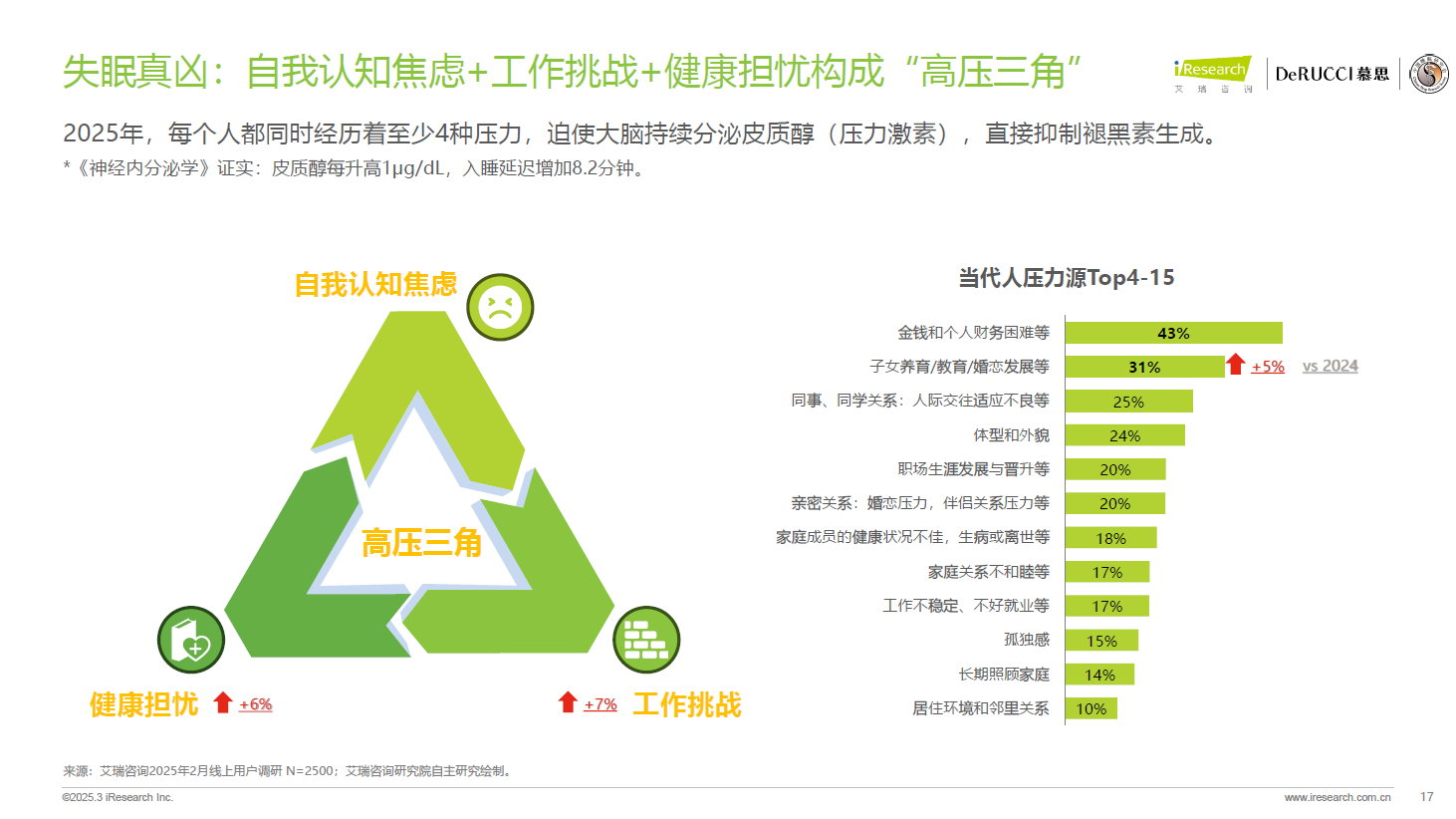

《2025AI时代健康睡眠白皮书》中提到了失眠的三大元凶:自我认知焦虑、工作挑战与健康担忧,这三大因素在被动失眠中扮演着关键角色。

压力情绪与失眠往往互为因果,形成难以打破的闭环。一方面,在快节奏的职场环境中,许多人即使下班后也难以真正放松,未完成的工作任务、明天的会议安排、业绩考核等压力源持续占据着大脑的思考空间。

另一方面,失眠者常常陷入对失眠本身的焦虑——越是担心睡不着,就越难以入睡。这种对睡眠的过度关注反而造成了更大的心理压力。

再加上社媒热搜隔三岔五就推送各种宣传长期睡眠不足危害身体的科普帖,让半夜还在床上烙饼的失眠者更加辗转反侧,脑中不住地盘算自己还能活着拿几年退休金。

我们以为失眠是夜的错,其实是被白昼的千钧重担压走了睡意。然而当失眠成为集体困境,睡个好觉也变成了奢侈品,睡眠经济却悄然绽放出一片蓝海。

据《中国睡眠研究报告(2025)》,2023年中国睡眠经济行业市场规模近5000亿元,同比增长86%,预计市场规模将保持增长趋势,到2030年或将突破万亿元。根据资料显示,对比2019年和2023年睡眠市场的消费数据,睡眠市场的消费人群增长了23%,人均花费金额增长了20%,人均购买件数则增长了29%。

睡眠经济的繁荣背后,是资本对焦虑的精准收割。某助眠APP创始人曾坦言:“用户越失眠,我们的估值越高。”从助眠香薰、眼罩,到催眠 APP、白噪音音频再到床垫、器械、食品等领域,助眠已经成为一本生意经,由失眠引发的市场红利成为新风口。

数据显示,在有睡眠困扰的消费者中,有64%的人会选择通过家居家纺类产品来解决,床垫、遮光眼罩等传统产品依然占据重要位置,反映出消费者对基础睡眠环境改善的持续需求。

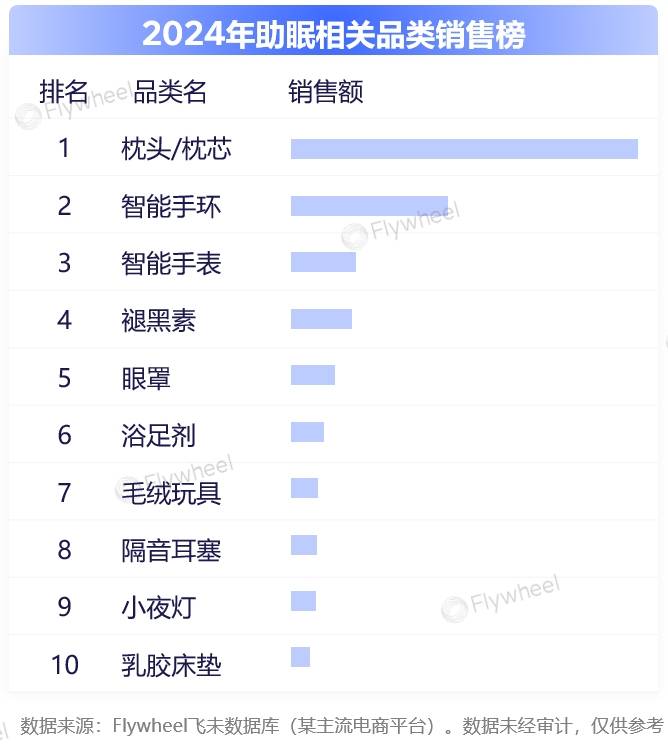

我们查询了有关助眠的消费品类数据,发现传统寝具仍是失眠者改善睡眠的第一选择,眼罩、毛绒玩具、隔音耳塞等小商品也有大功效,越来越多人意识到,与其在失眠后忙着数羊、听ASMR、甚至考虑把自己“一拳打晕”,不如从根源上改善睡眠环境。

由此,床垫这个看似普通的家居用品,正在成为睡眠经济中最具潜力的赛道之一。据华经产业研究院统计,2024年中国床垫市场规模已达814亿元,同比增长5.5%,预计2020-2025年中国床垫市场收入的年均复合增长率将达6.57%,成为家居行业中少有的高增长品类。

尽管目前国内床垫销售以乳胶床垫、椰棕床垫和弹簧床垫为主,总销售额占比超95%,但值得注意的是,记忆棉床垫、智能化床垫等功能性产品增长迅猛,年增速超过40%。这种变化反映出消费者对睡眠体验的追求正在细化,从单纯的“睡得着”向“睡得好”升级。

此外,从58%消费者会选择通过服用助眠保健品及药品来改善睡眠可见,“药食同源”的解决方案正在成为快节奏生活下的新选择。

而说到助眠食品,很容易想到“网红”助眠神器——褪黑素。由于其副作用争议较大,关于褪黑素的使用,全球规定不一,大多数国家对褪黑素的使用保持谨慎态度和立场。在欧洲各国,对褪黑素的管制中数德国最为严格,尚不允许对其进行药物登记。在中国,褪黑素被严格限定为保健食品,不可替代药物治疗失眠,且保健功能限定为改善睡眠。

然而在严格的监管框架下,褪黑素产品却以零食化的创新形式悄然走红。据中研产业研究院数据显示,2022年睡眠保健品中“软糖”剂型销售额达2.33亿元,占比达25.04%,大有赶超传统片剂之势。

这些粉色猫爪、小熊造型和各种口味的软糖,让褪黑素从副作用大的严肃形象中解放出来,凭借水果味的口感和零食化的服用体验,降低了消费者的心理防线。

不过社媒上仍有不少消费者对褪黑素软糖的有效性和安全性抱有疑虑,在同一个笔记下,既有家长忧心忡忡地询问“这种软糖被孩子误食过量怎么办”,也有网友戏谑地表示“吃多了只会睡一觉”。

于是,含有GABA(γ-氨基丁酸)、L-茶氨酸/酸枣仁等更加妥适的助眠功能食品开始进入公众视野。这些天然成分大多从食物中提取,且不会产生依赖性等副作用,能够通过缓解压力而实现助眠效果。

早在2019年,旺旺就上市过一款包含GABA(氨基丁酸)、茶氨酸以及春黄菊花提取物等成分的“梦梦水”。2020年,蒙牛、娃哈哈推出了含有GABA成分的晚安奶;伊利欣活则结合酸枣仁和茯苓等药食同源成分,推出首款助眠成人奶粉。

不过由于市场教育不足,这些助眠饮料的销量并没有想象中高,不少产品也早已下架。然而2024年突然在社媒爆火的紫色瓶尖叫,再次将助眠饮料推向了热度高峰。

有网友表示,喝了紫色尖叫后会开始犯困,仔细查看配料表才发现其中添加了3mg茶氨酸成分,这种“运动饮料变助眠水”的反差现象,让小红书相关话题浏览量迅速突破376万次,测评帖文更是铺天盖地。

人们开始主动了解除了褪黑素以外的更多助眠成分,元气森林也借着这股热潮,推出了新品“对策美梦”营养素饮料,主打卖点是含有那曲4580(后生元)和99%高纯GABA,能够帮助解决睡眠困扰。

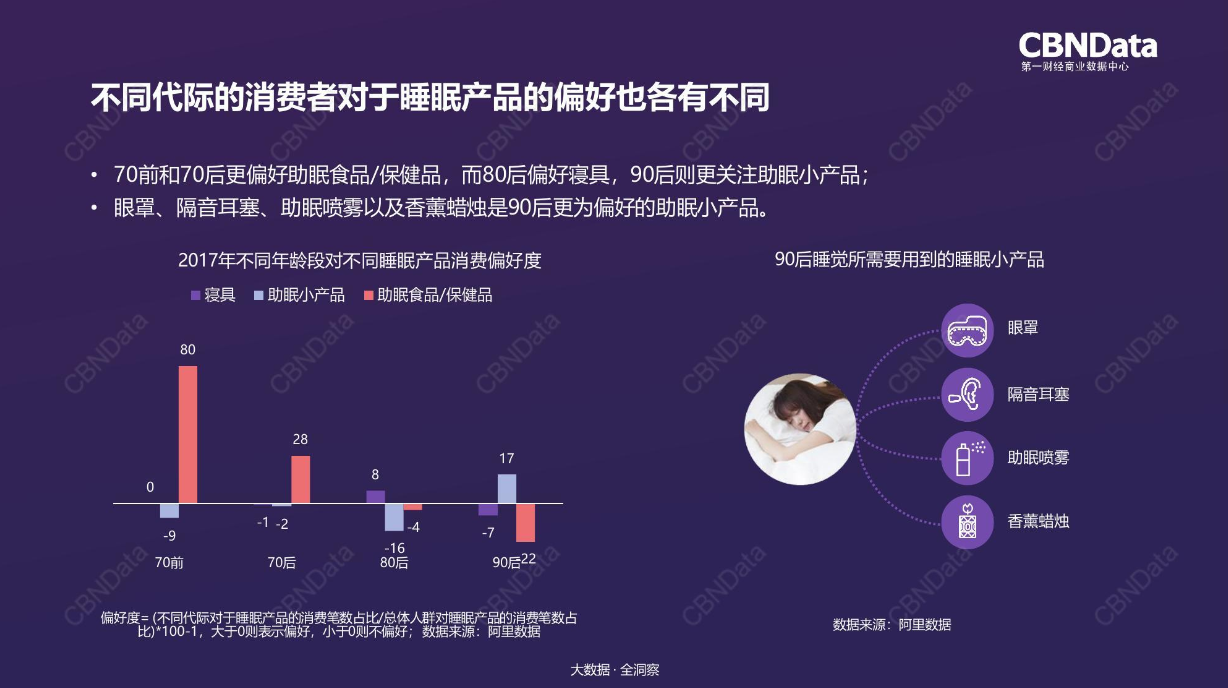

在助眠产品的消费上,不同代际的人群也有差异化的选择。数据显示,70前和70后偏好助眠食品及保健品,80后更偏好寝具,而90后则更关注助眠小产品,如眼罩、香薰蜡烛等。

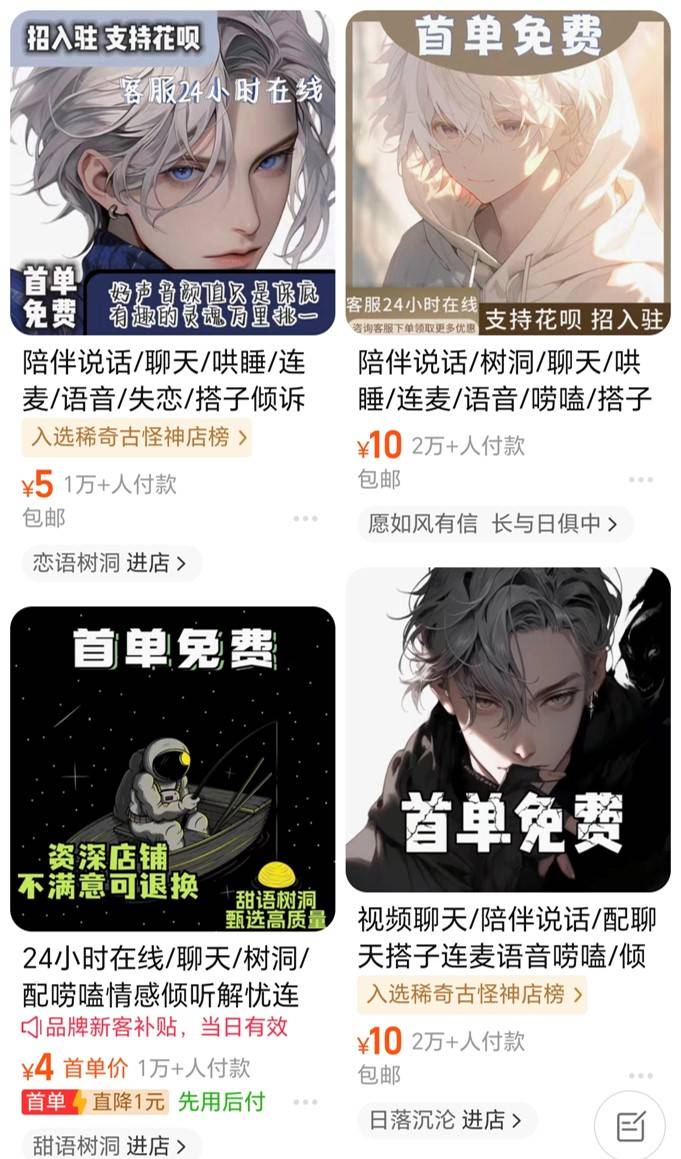

对睡个好觉的追求甚至催生了“哄睡师”这一新兴职业,打开电商平台搜索哄睡,首页出现的不再是母婴产品,而是一排排AI生成的动漫帅哥头像,打着“24小时在线”“温柔连麦哄睡”的旗号招揽顾客。

有人感叹为什么要花钱找陌生人打电话,然而从动辄上万的销量来看,为这份声音陪伴买单的人,远比想象中要多。

这也说明了睡眠经济的市场潜力,当传统助眠方式失效时,渴望优质睡眠的人们愿意尝试任何可能的解决方案。

据《2024-2030年中国改善睡眠产品行业报告》显示,智能睡眠品类以30%的年增速领跑睡眠经济赛道,2030年市场规模或将突破2000亿元。在这场关于“如何睡个好觉”的商业竞逐中,智能睡眠产品犹如一匹黑马,从智能床垫、AI枕头到脑波监测眼罩,用科技的力量重新定义安眠的边界。

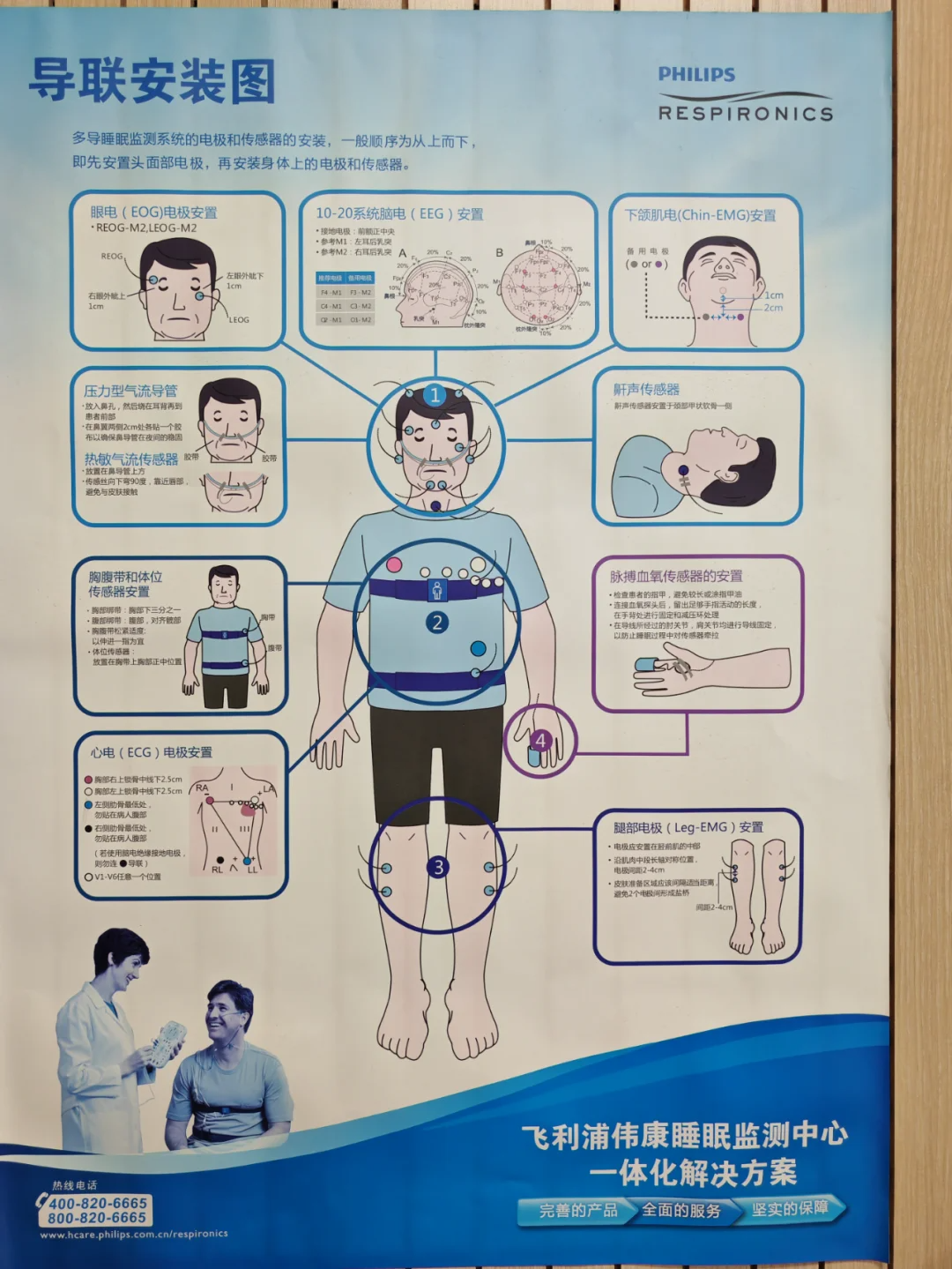

睡眠监测是智能睡眠最早的应用之一。早期的睡眠监测是件颇具仪式感的医疗行为,患者需要连接脑电、心电、肌电等数十个电极,在医院的睡眠监测室里完成。这种被称为“金标准”的多导睡眠监测仪(PSG)虽能精确捕捉睡眠分期,却因高成本及低舒适度,将监测局限在医疗场景。

转折发生在2013年,Jawbone UP手环首次将睡眠监测功能塞进腕间,尽管初代产品因技术缺陷匆匆下架,却点燃了消费级睡眠监测的星星之火。2017年,苹果收购芬兰的睡眠监测器生产商Beddit,布局到Apple生态里,通过iOS和Apple Watch来监测睡眠。

发展至今,消费级睡眠监测产品目前主要分为两类,一类是APP服务,这些APP提供改善睡眠的白噪音、冥想引导和科学睡眠报告等,不仅记录着翻身次数、深浅睡眠周期等几十项数据,还会通过会员订阅、智能硬件联售和广告投放来构建商业闭环。

其中最具代表性的是蜗牛睡眠APP,自2015年推出梦话录音功能后爆火,APP上有睡眠商城售卖旗下智能枕头等商品,同时提供广告展示位,再通过社交效应,将用户转化为付费者,让数千万用户开始习惯睡后打开手机查看睡眠报告。

另一类则是智能监测硬件,辅助绑定的App,通过售卖产品和产业合作盈利。这类产品的科技含量较高,拥有专利壁垒,包括智能手环、智能枕头、智能床垫、睡眠仪等。

当智能枕可以通过气囊微调改变睡姿止鼾,助眠灯会依据睡眠周期调节光谱,AI床垫能与空调联动调节室温,技术确实在解决传统助眠产品无法触及的痛点。

就像手机曾经历从“能打电话”到“改变生活方式”的进化,智能睡眠也正跨越监测功能的初级阶段,向“环境调节-生理干预-健康管理”三位一体的生态系统跃迁,演变为贯穿昼夜的健康管家。

但质疑的声浪从未停歇。医学界指出,消费级睡眠监测设备的准确率仍落后医疗设备30%以上;行业内部也坦承,部分标榜AI助眠的产品,算法模型仅基于千人级数据训练,难以做到“千人千觉”。

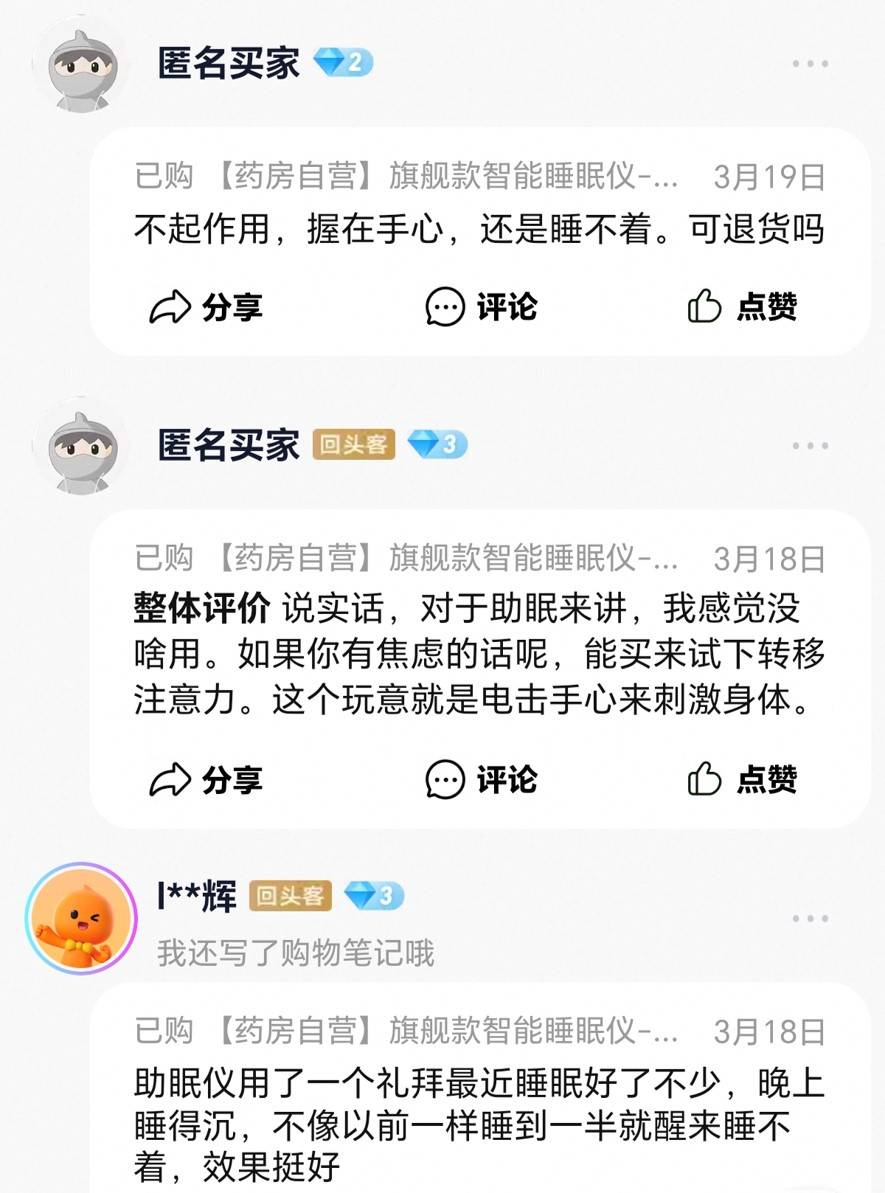

还有不少用户表示,在电商平台销售过万的手握式助眠仪有很多都没有优化好电流强度,实际使用会产生电击感,不仅睡不着,还会被电吓到。

这提醒我们:当下的智能睡眠技术更像贴心的睡眠管家,而非全能的健康卫士。它或许无法像科幻电影般一键解决失眠,但通过长期追踪睡眠趋势、及时监测和干预异常呼吸事件,确实为改善睡眠提供了科学抓手。

这场关于"真需求还是伪风口"的辩论,或许需要更辩证的视角。当技术真正沉淀为睡眠质量的有效提升,而非橱窗里的炫技,智能睡眠才能从资本故事升华为不可逆的消费革命。

本文为作者独立观点,不代表鸟哥笔记立场,未经允许不得转载。

《鸟哥笔记版权及免责申明》 如对文章、图片、字体等版权有疑问,请点击 反馈举报

Powered by QINGMOB PTE. LTD. © 2010-2025 上海青墨信息科技有限公司 沪ICP备2021034055号-6

我们致力于提供一个高质量内容的交流平台。为落实国家互联网信息办公室“依法管网、依法办网、依法上网”的要求,为完善跟帖评论自律管理,为了保护用户创造的内容、维护开放、真实、专业的平台氛围,我们团队将依据本公约中的条款对注册用户和发布在本平台的内容进行管理。平台鼓励用户创作、发布优质内容,同时也将采取必要措施管理违法、侵权或有其他不良影响的网络信息。

一、根据《网络信息内容生态治理规定》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,对以下违法、不良信息或存在危害的行为进行处理。

1. 违反法律法规的信息,主要表现为:

1)反对宪法所确定的基本原则;

2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一,损害国家荣誉和利益;

3)侮辱、滥用英烈形象,歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉;

4)宣扬恐怖主义、极端主义或者煽动实施恐怖活动、极端主义活动;

5)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结;

6)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信;

7)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定;

8)宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪;

9)煽动非法集会、结社、游行、示威、聚众扰乱社会秩序;

10)侮辱或者诽谤他人,侵害他人名誉、隐私和其他合法权益;

11)通过网络以文字、图片、音视频等形式,对未成年人实施侮辱、诽谤、威胁或者恶意损害未成年人形象进行网络欺凌的;

12)危害未成年人身心健康的;

13)含有法律、行政法规禁止的其他内容;

2. 不友善:不尊重用户及其所贡献内容的信息或行为。主要表现为:

1)轻蔑:贬低、轻视他人及其劳动成果;

2)诽谤:捏造、散布虚假事实,损害他人名誉;

3)嘲讽:以比喻、夸张、侮辱性的手法对他人或其行为进行揭露或描述,以此来激怒他人;

4)挑衅:以不友好的方式激怒他人,意图使对方对自己的言论作出回应,蓄意制造事端;

5)羞辱:贬低他人的能力、行为、生理或身份特征,让对方难堪;

6)谩骂:以不文明的语言对他人进行负面评价;

7)歧视:煽动人群歧视、地域歧视等,针对他人的民族、种族、宗教、性取向、性别、年龄、地域、生理特征等身份或者归类的攻击;

8)威胁:许诺以不良的后果来迫使他人服从自己的意志;

3. 发布垃圾广告信息:以推广曝光为目的,发布影响用户体验、扰乱本网站秩序的内容,或进行相关行为。主要表现为:

1)多次发布包含售卖产品、提供服务、宣传推广内容的垃圾广告。包括但不限于以下几种形式:

2)单个帐号多次发布包含垃圾广告的内容;

3)多个广告帐号互相配合发布、传播包含垃圾广告的内容;

4)多次发布包含欺骗性外链的内容,如未注明的淘宝客链接、跳转网站等,诱骗用户点击链接

5)发布大量包含推广链接、产品、品牌等内容获取搜索引擎中的不正当曝光;

6)购买或出售帐号之间虚假地互动,发布干扰网站秩序的推广内容及相关交易。

7)发布包含欺骗性的恶意营销内容,如通过伪造经历、冒充他人等方式进行恶意营销;

8)使用特殊符号、图片等方式规避垃圾广告内容审核的广告内容。

4. 色情低俗信息,主要表现为:

1)包含自己或他人性经验的细节描述或露骨的感受描述;

2)涉及色情段子、两性笑话的低俗内容;

3)配图、头图中包含庸俗或挑逗性图片的内容;

4)带有性暗示、性挑逗等易使人产生性联想;

5)展现血腥、惊悚、残忍等致人身心不适;

6)炒作绯闻、丑闻、劣迹等;

7)宣扬低俗、庸俗、媚俗内容。

5. 不实信息,主要表现为:

1)可能存在事实性错误或者造谣等内容;

2)存在事实夸大、伪造虚假经历等误导他人的内容;

3)伪造身份、冒充他人,通过头像、用户名等个人信息暗示自己具有特定身份,或与特定机构或个人存在关联。

6. 传播封建迷信,主要表现为:

1)找人算命、测字、占卜、解梦、化解厄运、使用迷信方式治病;

2)求推荐算命看相大师;

3)针对具体风水等问题进行求助或咨询;

4)问自己或他人的八字、六爻、星盘、手相、面相、五行缺失,包括通过占卜方法问婚姻、前程、运势,东西宠物丢了能不能找回、取名改名等;

7. 文章标题党,主要表现为:

1)以各种夸张、猎奇、不合常理的表现手法等行为来诱导用户;

2)内容与标题之间存在严重不实或者原意扭曲;

3)使用夸张标题,内容与标题严重不符的。

8.「饭圈」乱象行为,主要表现为:

1)诱导未成年人应援集资、高额消费、投票打榜

2)粉丝互撕谩骂、拉踩引战、造谣攻击、人肉搜索、侵犯隐私

3)鼓动「饭圈」粉丝攀比炫富、奢靡享乐等行为

4)以号召粉丝、雇用网络水军、「养号」形式刷量控评等行为

5)通过「蹭热点」、制造话题等形式干扰舆论,影响传播秩序

9. 其他危害行为或内容,主要表现为:

1)可能引发未成年人模仿不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好影响未成年人身心健康的;

2)不当评述自然灾害、重大事故等灾难的;

3)美化、粉饰侵略战争行为的;

4)法律、行政法规禁止,或可能对网络生态造成不良影响的其他内容。

二、违规处罚

本网站通过主动发现和接受用户举报两种方式收集违规行为信息。所有有意的降低内容质量、伤害平台氛围及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行为都是不能容忍的。

当一个用户发布违规内容时,本网站将依据相关用户违规情节严重程度,对帐号进行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停账号的处罚。当涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通过作弊手段注册、使用帐号,或者滥用多个帐号发布违规内容时,本网站将加重处罚。

三、申诉

随着平台管理经验的不断丰富,本网站出于维护本网站氛围和秩序的目的,将不断完善本公约。

如果本网站用户对本网站基于本公约规定做出的处理有异议,可以通过「建议反馈」功能向本网站进行反馈。

(规则的最终解释权归属本网站所有)